Suchfunktion

Filter

1. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb

1.1 Zentrale Aufgaben im Fach Altkatholische Religionslehre

Der Altkatholische Religionsunterricht hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zur Religion, zur jüdisch-christlichen Tradition und ihrer altkatholischen Deutung zu verschaffen.

Diese Aufgabe geschieht vor dem Hintergrund einer zweifachen Herausforderung: zum einen vor dem Hintergrund einer zunehmend säkularisierten Lebensumwelt, die sich naheliegenderweise bis in die Schule erstreckt und die vollständig andere Prioritäten setzt als religiöse. Sofern ein Gemeindebezug und ‑rückhalt nicht vorausgesetzt werden kann, bedeutet das, dass die wichtigsten Impulse religiöser Bildung zu Beginn der Sekundarstufe I hauptsächlich der Qualität des Grundschulunterrichts zu verdanken sein werden.

Die zweite Herausforderung besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler entwicklungsbedingt ihren eigenen Lebenskontext und ihr Verhältnis zur Religion auch bei besten Ausgangs- und Rahmenbedingungen erst allmählich bewusst und differenziert wahrnehmen können. Hier kann sie der Religionsunterricht herausfordern zu lernen, sich auch in Perspektiven hineinzuversetzen, die nicht ihre eigenen sind und die ihrem bisherigen Gesichts- und Gedankenkreis vielleicht sogar entgegenstehen. Die Schülerinnen und Schüler können dann lernen, ihre bisherigen Vorstellungen, Denk- und Verhaltensgewohnheiten zu überdenken, differenzierter und kompetenter zu urteilen, ihren bisherigen Horizont permanent zu erweitern und zu ordnen, während sie neue Vorstellungen in bildender Absicht in ihren Gedankenkreis integrieren.

Damit liegt das Hauptaugenmerk des Unterrichts nicht einfach in der Vermittlung eines Faches, sondern in der Eröffnung und Erweiterung des Zugangs der Schülerinnen und Schüler zum Fach beziehungsweise zur Sache. In diesem Bild wird zugleich die pädagogische Seite mit der fachlichen und fachdidaktischen Seite des Religionsunterrichts verknüpft.

Religiöser Bildung kommt vor diesem Hintergrund eine wichtige kritische Funktion als Beitrag zu einer Humanisierung von Individuum und Gesellschaft insgesamt zu. Diese basiert auf der Tradition des prophetischen Einspruchs, auf den Visionen der Reich-Gottes-Botschaft vom wahren und erfüllten Leben und auf der Zusage der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen. Angesichts der im christlichen Menschenbild verankerten unverfügbaren Würde jedes Menschen hinterfragt der altkatholische Religionsunterricht Denk- und Handlungsansätze, die diese Würde in Frage stellen, weil sie zum Beispiel den Menschen allein über seine Leistung definieren. Kritisch befragt werden auch Erscheinungsformen missverstandener und missbrauchter Religion.

Hier übernimmt der Altkatholische Religionsunterricht wichtige Aufklärungsarbeit. Er trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Jahre eine „konfliktfähige Ich-Identität“ ausbilden, einen eigenen Standpunkt gegenüber anderen Menschen und Institutionen begründet vertreten können und bereit werden, Verantwortung für sich und in der Gesellschaft zu übernehmen. In diesem Sinn leistet der altkatholische Religionsunterricht seinen eigenen Beitrag zur Umsetzung der allgemeinen Leitperspektiven.

Beitrag des Faches zu den Leitperspektiven

In welcher Weise das Fach Altkatholische Religionslehre einen Beitrag zu den Leitperspektiven leistet, wird im Folgenden dargestellt:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Im Altkatholischen Religionsunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler die Eine Welt in biblischer Perspektive als Gottes Schöpfung zu deuten, die dem Menschen anvertraut ist und für die er verantwortlich ist. Dies schließt – insbesondere unter dem Aspekt der Gerechtigkeit – eine Sensibilität für nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ein. - Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV)

Altkatholischer Religionsunterricht macht bewusst, dass jedem Menschen nach christlicher Deutung seine unantastbare Würde von Gott gegeben ist. Dies fordert die Wertschätzung eines jeden Menschen, unabhängig von seiner Herkunft, sexuellen Orientierung, Weltanschauung oder Religion und Lebensform. - Prävention und Gesundheitsförderung (PG)

Die Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit zu stärken ist ein zentrales Ziel des Altkatholischen Religionsunterrichts. Der Altkatholische Religionsunterricht unterstützt sie in ihrer Sensibilität für ihre körperliche, seelische und geistige Gesundheit. Er ermutigt sie im respektvollen Umgang mit diesen Gaben zu einer gesunden Lebensweise und hilft über die Stärkung von Resilienzfaktoren, Lebenskrisen zu bewältigen, aber auch sich mit Möglichkeiten gelingenden Lebens auseinanderzusetzen. - Berufliche Orientierung (BO)

Auch der Altkatholische Religionsunterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler dazu, ihre eigenen Fähigkeiten und Begabungen zu entdecken. Er bietet ihnen Gelegenheiten, den Horizont für die Gestaltung des eigenen Lebensweges zu erweitern und berufliche Perspektiven im Kontext eines sinnerfüllten Lebens und damit auch jenseits einer ökonomischen Engführung in den Blick zu nehmen. - Medienbildung (MB)

Der Altkatholische Religionsunterricht bietet Gelegenheit, sich in der heutigen Mediengesellschaft zu orientieren, die Chancen und Gefährdungen zu erkennen. Er sensibilisiert für die Auswirkungen der Medien auf das eigene Leben und weckt ein Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit ihnen. - Verbraucherbildung (VB)

Der Altkatholische Religionsunterricht sensibilisiert auf dem Hintergrund der Schöpfungstheologie und der Katholischen Soziallehre für einen verantwortlichen Umgang mit Ressourcen in der Einen Welt. Vor diesem Hintergrund werden die Schülerinnen und Schüler damit konfrontiert, welche persönlichen und globalen Konsequenzen ihr Konsumverhalten hat. Sie werden zu einem verantwortungsbewussten Lebensstil herausgefordert.

Insgesamt ermöglicht der Altkatholische Religionsunterricht Kindern und Jugendlichen, die Vergangenheit und die gegenwärtige kulturelle Situation zu verstehen und gewonnene Erkenntnisse in die Zukunftsgestaltung mit einzubringen. Dies gilt insbesondere für den Dialog der Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen.

Damit verpflichtet sich das Fach zur Förderung eines umfassenden und ganzheitlichen Kompetenzaufbaus der Schülerinnen und Schüler.

Rechtsgrundlage

Der Altkatholische Religionsunterricht ist nach GG Art. 7, Abs. 3 der Bundesrepublik Deutschland und nach Art. 18 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg ordentliches Lehrfach, für das Staat und Kirche gemeinsam Verantwortung tragen. Er wird gemäß dem Schulgesetz in Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der altkatholischen Kirche erteilt (§ 96, Abs. 2 SchG).

1.2 Kompetenzen

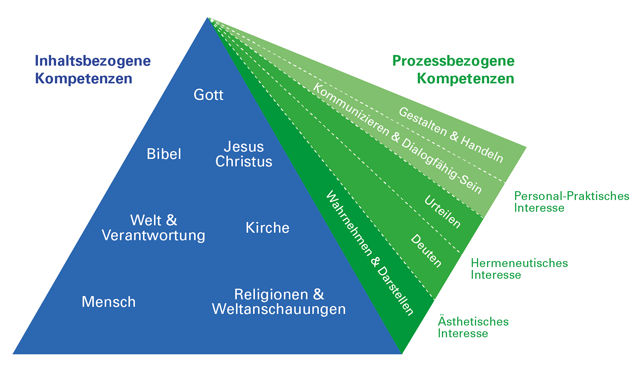

Die Kompetenzen, die es auf diese Weise zu erreichen gilt, werden zum einen als prozessbezogene Kompetenzen ausgelegt und auf den gesamten Fortlauf des Religionsunterrichts bezogen, sie werden zum anderen als inhaltsbezogene Kompetenzen bezogen auf die inhaltliche Seite des Religionsunterrichts und dabei den entsprechenden Klassen zugeordnet.

Prozessbezogene Kompetenzen

Die prozessbezogenen Kompetenzen knüpfen an die Vorgaben der katholischen und evangelischen Kirchen sowie die Kultusministerkonferenz (KMK) an und gliedern sich in fünf Kompetenzbereiche:

- Wahrnehmen und Darstellen: Die Schülerinnen und Schüler können religiöse Phänomene sowie religiöse und nichtreligiöse Fragen und deren unterschiedliche Antworten in ihrem außerschulischen und schulischen Lebensumfeld in Verbindung mit ihren im Unterricht erworbenen fachspezifischen Zusammenhängen wahrnehmen und beschreiben.

- Deuten: Die Schülerinnen und Schüler können religiöse und ethische Problem- und Fragestellungen in konkreten Situationen erkennen, religiöse Ausdrucksformen, Symbole und Zeugnisse altersgemäß verstehen und deuten.

- Urteilen: Die Schülerinnen und Schüler können in religiösen und ethischen Fragestellungen eine eigene Position beziehen und diese unter Bezugnahme auf ihr Fachwissen begründen.

- Kommunizieren und Dialogfähig-Sein: Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage ihrer im Religionsunterricht gewonnenen Einsichten und Kompetenzen sich mit sich selbst auseinandersetzen, sich auf die Gedanken, Gefühle und Sicht- beziehungsweise Verhaltensweisen anderer einlassen, sich auch damit auseinandersetzen und sich darüber konstruktiv und in wechselseitigem Respekt austauschen.

- Gestalten und Handeln: Die Schülerinnen und Schüler können aus christlicher Perspektive ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern und an Formen religiöser Praxis reflektiert teilnehmen oder diese mitgestalten.

Jeder dieser fünf Kompetenzbereiche ist in drei Teilkompetenzen konkretisiert. Diese fünf Kompetenzbereiche bauen nicht nur spiralförmig aufeinander auf, sondern lassen sich, systematisch betrachtet und bezogen auf den Unterricht und die inhaltsbezogenen Kompetenzen, auf drei Bereiche beziehungsweise Interessen zusammenfassen. Die ersten beiden Bereiche beziehen sich auf das Subjekt- oder Selbstverhältnis zum Gegenstandsbereich des Religionsunterrichts und dabei auf das ästhetische und hermeneutische Interesse der Schülerinnen und Schüler. Der dritte Bereich bezieht sich primär auf das Sozialverhältnis zum Gegenstandsbereich des Religionsunterrichts und damit auf das personal-praktische Interesse.

Das heißt:

- Wahrnehmen und Darstellen: Wahrnehmen ist ein bewusster innerer Vorgang, der der äußeren Sinne bedarf. Darstellen setzt Wahrnehmen voraus, zugleich kann aber auch das Wahrgenommene nur in dem Grade bewusst werden als ich es auch darstellen kann: ästhetisches Interesse.

- Deuten und Urteilen: Jedes Deuten setzt ein Urteilen voraus und umgekehrt. Beides unterscheidet sich vom bloßen Wahrnehmen und Darstellen durch eine tiefere kognitive Durchdringung des Gegenstandsbereichs: hermeneutisches Interesse. Andererseits: Auf dem Bildungsgang über das Deuten und Urteilen verändern sich auch die Voraussetzungen für das Wahrnehmen und Darstellen.

- Kommunizieren, Dialogfähig-Sein, Gestalten und Handeln: Auf dieser Ebene konstituiert sich die soziale Seite des Zugangs zum Gegenstandsbereich Religion. Die soziale Seite ist zwar grundsätzlich auch unmittelbar anschlussfähig an die Wahrnehmungs- und Darstellungsebene. Sie sollte sich aber besser erst an den jeweils höchst möglichen Stand der Deute- und Urteilsfähigkeit anschließen. Das heißt: Ein Miteinander-Kommunizieren, Gestalten und Handeln in Verbindung mit dem Gegenstandsbereich Religion sollte eine jeweils adäquate religiöse Deute- und Urteilskompetenz, aber auch die Auseinandersetzung mit sich selbst voraussetzen. In der Verbindung von allem konstituiert sich ein personal-praktisches Interesse.

Vom christlichen Menschenbild her ist Bildung somit ein sowohl individuell-ganzheitlicher als auch sozial-integrativer, letztlich inklusiver Vorgang.

Inhaltsbezogene Kompetenzen

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen beschreiben die Fähigkeiten und Kenntnisse, die aufbauend erworben werden und nachhaltig zu sichern sind, wenn die in den prozessbezogenen Kompetenzen formulierten intendierten Ziele erreicht werden sollen.

Der Bildungsplan 2016 benennt schulartübergreifend für die inhaltsbezogenen Kompetenzen folgende Bereiche:

- Mensch

- Welt und Verantwortung

- Bibel

- Gott

- Jesus Christus

- Kirche

- Religionen und Weltanschauungen

Durch die Gliederung der inhaltsbezogenen Kompetenzen innerhalb der Themenbereiche wird der Kompetenzaufbau verdeutlicht. Es wird ausgewiesen, was die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Schuljahre lernen, wie sie ihre Kenntnisse, ihre Wahrnehmungs‑, Reflexions- und Ausdrucksfähigkeit sowie praktische Urteilsfähigkeit erweitern.

Die Formulierungen der inhaltsbezogenen Kompetenzen folgen in den genannten sieben Bereichen für alle Schularten einer einheitlichen formalen Struktur: Die Kompetenzbeschreibung besteht aus drei Sätzen. Jeder Satz wird darunter in jeweils zwei Teilkompetenzen konkretisiert. Alle Kompetenzformulierungen enthalten immer nur einen Operator, verbindliche Inhalte, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen, sind entweder direkt oder in Klammer benannt. Sind Hinweise in Klammern mit „zum Beispiel“ versehen, so sind sie als Vorschlag zu verstehen. Bei Texten aus den Evangelien können immer auch die synoptischen Parallelen verwendet werden.

Darüber hinaus zeigt sich die gleichzeitig vorgenommene Verzahnung mit den prozessbezogenen Kompetenzen daran, dass jeder jener drei Sätze aufeinander aufbauend einer der drei Ebenen der prozessbezogenen Kompetenzen zugeordnet ist: Der erste Satz (Teilkompetenzen 1 + 2) entspricht der Wahrnehmungs- und Darstellungsebene, der zweite Satz (Teilkompetenzen 3 + 4) entspricht der Deute- und Urteilsebene, der dritte Satz (Teilkompetenzen 5 + 6) entspricht der Kommunikations‑, Gestaltungs- und Handlungsebene. Mit anderen Worten: Inhaltsbezogene Kompetenzen gehen auf einer ersten Ebene in der Regel von der lebensweltlichen Perspektive der Schülerinnen und Schüler und deren Erfahrungshorizont aus (Satz 1). Die Schülerinnen und Schüler nehmen neben dem eigenen Leben Welt und Gesellschaft in den Blick und bilden die Fähigkeit aus, Phänomene wahrzunehmen und darzustellen, die im Religionsunterricht dann religiös gedeutet werden können. Der sich auf diese Weise stetig verändernde Wahrnehmungshorizont sollte, hieran anknüpfend, in die weiteren Auseinandersetzungen mit den Themenbereichen mitgenommen werden.

Auf der zweiten Ebene (Satz 2) setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Inhalten und Aspekten der christlichen Glaubensüberlieferung beziehungsweise anderer Religionen (Bereich 7) auseinander. Auf dieser Ebene erweitert der Religionsunterricht den Gesichts- und Gedankenkreis der Schülerinnen und Schüler, ermöglicht ein stets fortschreitendes Deuten und Urteilen.

Die dritte Ebene (Satz 3) schließlich nimmt in den Blick, dass die Schülerinnen und Schüler – im schulischen Kontext – lernen, eigene Einstellungen, Haltungen und Handlungen zu bedenken und in religiösen und ethischen Fragen begründet zu urteilen. Sie lernen Perspektiven für eine verantwortete Lebens- und Glaubensgestaltung zu entwickeln, religiös bedeutsame Ausdrucks- und Gestaltungsformen reflektiert zu verwenden. Sie begegnen Angehörigen anderer Religionen wertschätzend und können mit ihnen über Religion ins Gespräch kommen.

Das Gymnasium geht im Unterschied zur Gemeinschaftsschule nicht von unterschiedlichen Niveaustufen aus, sondern setzt für alle Gymnasiasten das Erweiterte Niveau (E) voraus.

Die Richtung der Kompetenzorientierung ist vor allem durch den Bildungsanspruch bestimmt. Das heißt, es geht weder um isolierte Einzelthemen noch um isolierte Kompetenzen. In Auseinandersetzung mit konkreten Unterrichtsthemen werden inhaltsbezogene mit prozessbezogenen Kompetenzen verknüpft. Mehr oder weniger zufälliges Einzelwissen soll erweitert und strukturiert, personal verarbeitet und so schließlich über die Jahre auf dem Gymnasium sukzessiv eine umfassende und vertiefte religiöse Bildung ermöglichen.

Jedes Thema mag eine besondere Affinität zu einem oder auch zwei der sieben Themenbereiche (Mensch, Welt und Verantwortung, Bibel, Gott, Jesus Christus, Kirche, Religionen) haben. Der exemplarische Charakter eines Themas würde sich vor allem dadurch auszeichnen, möglichst viele Themenbereiche an möglichst bedeutsamen Stellen anzusprechen und auf diese Weise die einzelnen Bereiche miteinander zu verzahnen. Insofern jedes einzelne Thema diese Dynamik bekommen sollte, erhalten die Schülerinnen und Schüler die Chance, aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neu auf das Ganze des Faches zu sehen. Dadurch lassen sich ihre Vorstellungen immer wieder mit neuen Aspekten derselben Themenbereiche verknüpfen. Und das bedeutet vorstellungspsychologisch, dass sich auch diese Themenbereiche, die als solche ja bis zum Abitur durchgehalten werden, im Laufe der Jahre immer komplexer miteinander verknüpfen.

Es geht also um Zusammenhänge in einem mindestens dreifachen Sinne: Es geht erstens um Zusammenhänge des Faches. Das heißt, es geht um inhaltliche Zusammenhänge der einzelnen Themenbereiche (siehe inhaltsbezogene Kompetenzen). Es geht zweitens um die Zusammenhänge des Faches mit dem eigenen Leben (siehe prozessbezogene Kompetenzen) und es geht drittens um die Zusammenhänge des Faches mit den Frage- und Themenstellungen der anderen Fächer sowie mit den angegebenen Leitprinzipien. Die ersten Anfänge der Grundschulzeit auch im Blick auf die Besonderheit eines religiösen, eines christlich-konfessionellen beziehungsweise altkatholischen Zugangs zur Welt werden nun auf der Sekundarstufe systematisch weitergeführt. Zusammenhänge, Differenzierungen und Abgrenzungen werden jetzt auch zu säkularen Lebensperspektiven und Weltanschauungen gesucht, was sich insbesondere im siebten Themenbereich zeigt, der nicht mehr „Religionen“, sondern „Religionen und Weltanschauungen“ heißt.

|

1.3 Didaktische Hinweise

Ob aber solche Verknüpfungen überhaupt hergestellt werden können, liegt nicht allein an der inhaltlichen Seite des Religionsunterrichts. Es liegt auch an den konkreten Voraussetzungen der konkreten Schülerinnen und Schüler sowie an der Vorgeschichte und bildungstheoretischen Qualität des vorausgegangenen Religionsunterrichts beziehungsweise des Schulunterrichts überhaupt. Und diese drei letzten Momente jenseits der inhaltlichen Konzeption des Religionsunterrichts kann nicht der Bildungsplan, sondern allein die Lehrperson vor Ort adäquat einschätzen und beeinflussen.

Der Bildungsplan kann hierzu nur eine entsprechende Infrastruktur vorschlagen, die die angesprochene vielseitige und umfassende Verknüpfung sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der personalen Ebene der Schülerinnen und Schüler begünstigt.

Der Dreischritt des Unterrichtsprozesses

Ausgangspunkt für den Dreischritt der prozessorientierten Kompetenzen ist unter anderem die in der katholischen Tradition vertraute Trias: Sehen – Urteilen – Handeln.

Die Trias konstituiert zugleich eine Reihenfolge. Denn sie unterstellt, dass es nicht um die Etablierung von (unmittelbar gesetzten) Vorurteilen gehen soll, sondern dass Urteile einen Zugang zur Sache und ein Erfassen der Sache voraussetzen. Darüber hinaus unterstellt die besagte Reihenfolge, dass nicht grundsätzlich alles in Handlung gesetzt werden soll, sondern nur das, was zuvor vernunftbestimmt beurteilt worden ist. Spätestens im Laufe der Sekundarstufe kann bei den Schülerinnen und Schülern eine vollständige Entwicklung der Urteilskraft vorausgesetzt werden. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese deshalb schon das Handeln bestimmt. Daran zeigt sich, wie wichtig es demgegenüber ist, dass der Unterricht, namentlich der Religionsunterricht, gerade den Zusammenhang der prozessbezogenen Kompetenzen wie auch aller anderen Kompetenzen unterstreicht, weil sonst weder Bildung noch Kohärenz noch Nachhaltigkeit zu erwarten ist.

Mit anderen Worten: Der Bildungsplan hat jene traditionelle Trias im Rahmen der Formulierung der prozessbezogenen Kompetenzen noch einmal systematisch erweitert. An die Stelle des (äußeren) „Sehens“ und der hiermit verbundenen (inneren) „Einsicht“ setzt der Bildungsplan den Begriff des „Wahrnehmens“. Mit dem Wahrnehmen wird das ästhetische Interesse (aísthesis, griech. = Wahrnehmung) der Schülerinnen und Schüler angesprochen. Wahrnehmen bezieht sich nicht nur auf alle Sinne und deren äußere Wahrnehmungen, sondern schließt hier auch die innere Wahrnehmung in ihrer vielfältigen Form mit ein. Sie umfasst damit zugleich alle bewussten geistig-kognitiven und emotionalen (inneren) Vorgänge.

Geht man also im Unterricht vom Gesichts- und Gedankenkreis der Schülerinnen und Schüler aus, dann ist das erste anzusprechende Interesse durch die Begriffe Wahrnehmen und Darstellen gekennzeichnet. Das heißt, die Möglichkeit, diese inneren und äußeren Vorgänge wahrzunehmen ist die Voraussetzung dafür, sie auch darstellen zu können. Im Laufe der Zeit steigern sich die Möglichkeiten der Wahrnehmung und reproduzierenden Darstellung. So müssten alle Errungenschaften des vorausgegangenen Unterrichts, auch der vorausgegangenen Klassen, auf der Wahrnehmungsebene reproduzierbar sein.

Die Steigerung und Erweiterung der Möglichkeiten wahrzunehmen, geschieht im und durch den Unterricht zunächst einmal dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler mit der biblisch-christlichen Tradition konfrontiert werden. Dabei wird mit den prozessbezogenen Kompetenzen des Deutens und Urteilens ihr hermeneutisches Interesse angesprochen.

Die Leitfrage: Was hat das alles mit mir zu tun?, beschreibt den Übergang von der Vertiefung zur Besinnung sowie vom hermeneutischen zum personal-praktischen Interesse. Dieses äußert sich im gegebenen Fall unter anderem in der Kultivierung einer Dialogfähigkeit mit der Bereitschaft, auch durch den Dialog vom anderen zu lernen, sich im Dialog weiterzubilden. Wo es sich thematisch, institutionell und personell anbietet, ermöglicht die dritte Ebene unter dem Vorbehalt eines besonnenen und sozialkompetenten Umgangs ein gemeinsames Gestalten und Handeln. Hierzu ist eine entsprechende Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler erforderlich, die allerdings noch weniger als bei den beiden anderen Interessen durch den Unterricht forciert werden kann.

Da hier der Begriff sozial-integrativ eine Integrationsleistung von allen Beteiligten einfordert, ist die sonst mögliche Differenz von Integration und Inklusion aufgehoben.