Suchfunktion

Filter

Bildungsplan für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 2022

Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Teil B | Lebensfeld

Personales Leben

1. Juli 2022

BP2022BW_SOP_GENT_TEIL-B_PER__RC11__20200704@0747#Mi

Impressum

KEY

Kultus und Unterricht

Ausgabe C

Herausgeber

Bildungsplanerstellung

Internet

Verlag und Vertrieb

Urheberrecht

Technische Umsetzung der Onlinefassung

Bildnachweis

Gestaltung

Druck

Bezugsbedingungen

VALUE

Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Bildungsplanhefte

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,

Postfach 103442, 70029 Stuttgart

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Heilbronner Stra0e 314, 70469 Stuttgart (www.zsl.kultus-bw.de)

www.bildungsplaene-bw.de

Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen

Fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers.

pirobase imperia GmbH, Von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Köln

Robert Thiele, Stuttgart

Ilona Hirth Grafik Design GmbH, Karlsruhe

N.N.

Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt.

Juli 2022

Die Lieferung der unregelmäßig erscheinenden Bildungsplanhefte erfolgt automatisch nach einem festgelegten Schlüssel. Der Bezug der Ausgabe C des Amtsblattes ist verpflichtend, wenn die betreffende Schule im Verteiler (abgedruckt auf der zweiten Umschlagseite) vorgesehen ist (Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 2008, K.u.U. S. 141).

Die Bildungsplanhefte werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die einzelnen Reihen können zusätzlich abonniert werden. Abbestellungen nur halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich acht Wochen vorher bei der Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, 78008 Villingen-Schwenningen

Leitgedanken zum Kompetenzerwerb

Bildungsgehalt des Lebensfelds Personales Leben

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Individualität sowie die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt dieses Lebensfelds. Beides wird dabei nicht nur als lernförderliche Voraussetzung für alle weiteren schulischen Bildungsprozesse betrachtet, sondern stellt selbst ein ausgewiesenes Bildungsziel im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dar. Die Schülerinnen und Schüler erfahren ihr Selbst in Abgrenzung zu anderen, entfalten ihre Identität, reflektieren ihr subjektives Erleben der Welt, des eigenen Körpers und der eigenen Gefühle. Sie nehmen ihr Eingebundensein in die individuelle Lebensgeschichte wahr und beschäftigen sich auf dieser Grundlage mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Sie entwickeln Visionen und Perspektiven für die Zukunft sowie eigene Haltungen und Einstellungen dem Leben gegenüber. Auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern eine aktive Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Merkmalen, Stärken und Beeinträchtigungen und fördern so die Annahme und Akzeptanz der eigenen Person und die Entwicklung eines positiven Selbstbilds. Dazu gehört auch ein gelingender Umgang mit Misserfolg sowie die Reflexion über entsprechende Bewältigungsstrategien.

Ein weiterer Aspekt dieses Lebensfelds umfasst Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, die die Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, möglichst autonom Entscheidungen treffen zu können sowie im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

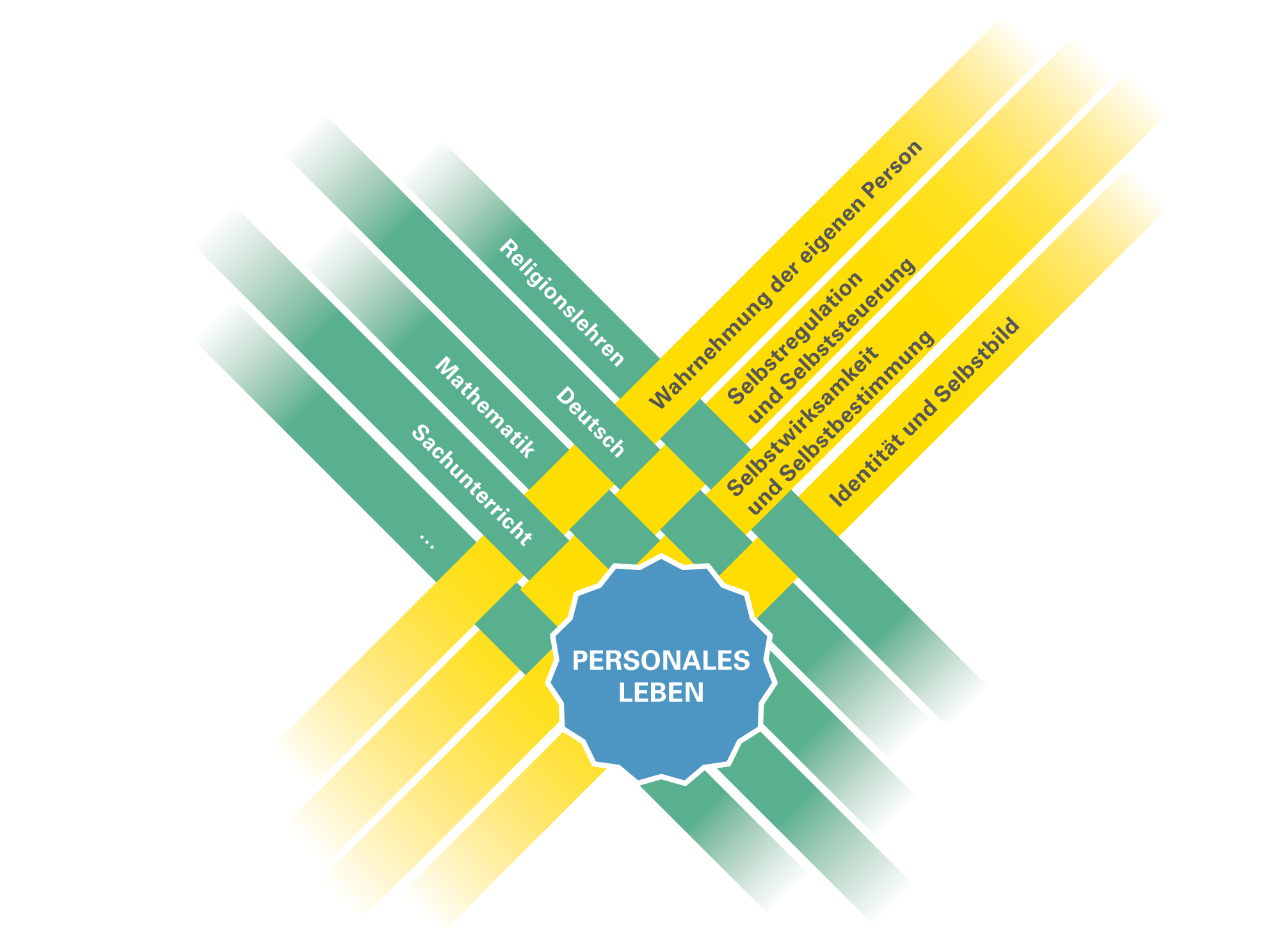

Beitrag des Lebensfelds zu den Fächern

Das Lebensfeld Personales Leben durchzieht alle Fächer und alle weiteren in diesem Bildungsplan genannten Lebensfelder. Die darin genannten Kompetenzen werden einerseits als Voraussetzung gelingenden Lernens verstanden. Gleichzeitig benötigen sie einen inhaltlich-fachlichen Rahmen und eine prozessbezogene Auseinandersetzung, um ausgebildet werden und sich entwickeln zu können. Der Blickwinkel dieses Lebensfelds liegt auf der eigenen Person, der Auseinandersetzung mit eigenen Wahrnehmungen, Wirksamkeitserfahrungen, Kontroll- und Steuerungsmechanismen und damit auf der Entwicklung der eigenen Identität. Hierfür ist ein Austausch mit anderen Menschen und die inhaltliche Beschäftigung mit unterschiedlichen Themen unabdingbar. So ergibt sich die Notwendigkeit einer engsten Verzahnung aller in diesem Lebensfeld genannten Kompetenzspektren zu sämtlichen weiteren Lebensfeldern sowie zu den Fächern.

|

Abbildung 1: Verflechtung Lebensfeld Personales Leben – Fächer (© Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg)

Kompetenzen

Das Lebensfeld Personales Leben beschreibt vier Kompetenzfelder, die untereinander nicht hierarchisch, sondern als gleichwertige Teilbereiche einer Persönlichkeitsentwicklung verstanden werden. Im Sinne eines bio-psycho-sozialen Ansatzes wird dabei deutlich, dass in allen Teilbereichen Wechselwirkungsprozesse mit der Umwelt bei der Entwicklung der jeweiligen Aspekte eine zentrale Rolle spielen, die vier Kompetenzfelder selbst aber auch in einer sich gegenseitig beeinflussenden Wirkweise verstanden werden müssen.

Wahrnehmung der eigenen Person

Im Kompetenzfeld „Wahrnehmung der eigenen Person“ werden Kompetenzen gebündelt, die es den Schülerinnen und Schülern erlauben, ihren Körper mit all seinen individuellen Merkmalen sowie eigene Emotionen, Bedürfnisse und Gedanken in unterschiedlichen Situationen wahrzunehmen, auszudrücken und zu reflektieren. Dazu gehört auch das Erleben von und der Umgang mit individuellen Fähigkeiten und Grenzen.

Selbstregulation und Selbststeuerung

Das Kompetenzfeld „Selbstregulation und Selbststeuerung“ umfasst Kompetenzen, die dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Aufmerksamkeit und Emotionen, eigene Impulse sowie ihr Handeln an die Anforderungen einer Situation anpassen und somit bewusst steuern können. Der Einsatz von Selbstkontrollstrategien im Sinn einer aktiven Veränderung der eigenen emotionalen und mentalen Befindlichkeiten ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, persönliche Ziele bestmöglich verfolgen zu können.

Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung

Das Wissen und Vertrauen darauf, Situationen aus eigener Kraft und anhand persönlicher Fähigkeiten bewältigen und beeinflussen zu können, ist Bestandteil des Kompetenzfelds „Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung“. Die Erfahrung und das Vertrauen darauf, dass das eigene Handeln Auswirkungen hat, Umwelt und Leben beeinflussen kann, erweitert darüber hinaus die Möglichkeiten der Selbstbestimmung.

Identität und Selbstbild

Der Bereich „Identität und Selbstbild“ beinhaltet zwei Kompetenzfelder. Zum einen werden hier Kompetenzen gebündelt, die die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit durch die Integration gemachter Erfahrungen, Selbstannahmen und angenommenen Fremdbildern ermöglichen. Die Beschäftigung mit existenziellen Fragen und Lebenshaltungen, mit der eigenen Lebensgeschichte und Familie spielen hierfür eine große Rolle.

Zum anderen dienen die Kompetenzen im Lernbereich „Körperlichkeit und Sexualität“ dazu, die Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung eines selbstbestimmten und achtungsvollen Umgangs mit Körperlichkeit, mit den unterschiedlichen Geschlechtern wie auch mit eigenen und fremden sexuellen Wünschen zu unterstützen. Auf diese Weise werden sie in die Lage versetzt, in Bezug auf Sexualität und Partnerschaft Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

Didaktische Hinweise

Die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler in der Schule zu begleiten und zu unterstützen, ist eine zentrale Aufgabe der Lehrkräfte. Dabei spielt nicht zuletzt deren eigene Grundhaltung, ihr Menschenbild sowie das Wissen über die Entwicklung, Funktionen und Aufgaben der Psyche eine wichtige Rolle. Die Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erleben sich selbst in etlichen Belangen als weniger wirksam als Gleichaltrige. Ein positives Wahrnehmen und Erleben der eigenen Person aufzubauen, Zutrauen in die eigene Wirksamkeit zu entwickeln, erfolgreich Anforderungen zu bestehen, aber auch mit Scheitern zurechtzukommen, eigene Entscheidungen zu treffen und das eigene Handeln abzuwägen, sind daher bedeutsame Entwicklungsfelder für die Schülerinnen und Schüler, aber auch didaktische Herausforderungen für die Lehrkräfte. Die Lehrkräfte begegnen diesen Herausforderungen in der Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung durch eine bedingungslose Annahme der Schülerinnen und Schüler. Gelingendes wird fokussiert in den Blick genommen und kontinuierlich zurückgemeldet. Misserfolge werden wertfrei analysiert und reflektiert, um daraus Handlungsalternativen zu entwickeln. Eine strikte Trennung von Person und Handlung in der Reflexion und im Feedback erlaubt, auch Nichtgelingendes anzusprechen und in eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu integrieren. Die Lehrkräfte planen ausgehend von dieser Grundhaltung Bildungsangebote, die die Schülerinnen und Schüler angemessen herausfordern, ohne zu überfordern, und bieten Begleitung und Reflexion, um positive Lern- und Wirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Die Auswahl der Lerninhalte berücksichtigt die aktuelle Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler, deren Fragestellungen, Lebensalter und individuellen Entwicklungsstand. Die Auseinandersetzung mit den im Lebensfeld genannten Kompetenzen erfolgt dabei nicht isoliert, sondern durchzieht jeden Unterricht, unabhängig von den inhaltlich-fachlichen Kompetenzen und auf allen Aneignungsebenen. Gleichzeitig sind die Lehrkräfte gefordert, passende Kompetenzbereiche aus ausgewählten Fächern in Bezug auf den Ausbau der hier genannten Kompetenzen zu prüfen, auszuwählen und gezielt in Bildungsangebote umzusetzen, die die Entfaltung der Persönlichkeit und die Entwicklung eines positiven Selbstbilds begünstigt. Aus diesem Grund wird in diesem Lebensfeld auf Verweise auf Teil C verzichtet.

Um auch den Schülerinnen und Schülern, die nicht verbal kommunizieren, Teilhabe, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen, ist eine unmittelbare Reaktion vonseiten der Lehrkräfte auf deren Äußerungen sowie der Einsatz individueller Hilfsmittel aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation unerlässlich.

Im Lernbereich „Körperlichkeit und Sexualität“ verbinden sich Sachwissen und situationsangemessene Kommunikation über Themen, die sich aus Fragestellungen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ergeben. Eine entscheidende Rolle spielt hier eine Lernatmosphäre, die die Individualität und Autonomie der Schülerinnen und Schüler anerkennt und unterstützt, und die das Sprechen über intime Fragen unter Wahrung der Privat- und Intimsphäre ermöglicht. Dazu gehört auch die Bereitschaft der Lehrkräfte, sich mit den Themen der Schülerinnen und Schüler auseinanderzusetzen und Verständnis für deren sexuelle Handlungen und Neigungen zu zeigen.

Kompetenzfelder

Grund-, Haupt- und Berufsschulstufe

Wahrnehmung der eigenen Person

Den Schülerinnen und Schülern wird in der Schule die aktive Erschließung der Welt mittels ihres Körpers ermöglicht. Sie erproben sich mithilfe ihrer körperlichen Fähigkeiten, nehmen über Bewegung Kontakt zu ihrer Umwelt auf. Die Wahrnehmung der eigenen Person bezüglich eigener Stärken und Schwächen, schon erreichter Fähigkeiten und bisheriger Grenzen, innerer Hoffnungen und erlebter Enttäuschungen ist eine zentrale Voraussetzung zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. Die Schülerinnen und Schüler erkennen sich selbst in Beziehung und Abgrenzung zu anderen und bauen ein elementares Ich-Bewusstsein auf. Die Schule regt an, sich der eigenen Stärken und Begrenzungen bewusst zu werden, diese in das Selbstbild zu integrieren und Vorstellungen für die eigene Entwicklung zu formulieren. Die Schule unterstützt dabei die Erfahrung einer nicht vom Leistungsvermögen abhängigen Akzeptanz und Wertschätzung. Durch den körperlichen Ausdruck, durch unterschiedliche Formen der bildlichen und spielerischen Darstellung und durch Sprache entsteht für die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen.

Denkanstöße

Kompetenzspektrum

Beispielhafte Inhalte

Exemplarische Aneignungs- und

Differenzierungsmöglichkeiten

Bezüge und Verweise

SEL

SOZ

GS SU 2.1 Welt erleben und wahrnehmen

GS SU 2.5 Reflektieren und sich positionieren

SEK1 ETH 2.1 Wahrnehmen und sich hineinversetzen

GS REV 3.1.1 Mensch

GS RRK 3.1.1 Mensch

BTV

LFDB Baustein 1 – Identität und Pluralismus [https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/LFDB]

Selbstregulation und Selbststeuerung

Auf Grundlage der Wahrnehmung eigener Emotionen, aktueller und überdauernder Stimmungen und Bedürfnisse übernehmen die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihren Körper und für ihr Verhalten. Sie lernen, sich selbst in ihrem Denken, Lernen und Handeln zu beobachten, zu strukturieren und zielorientiert abzuwägen. Die Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, eigene Denk- und Handlungsmuster sowie dadurch bedingte Reaktionen oder Folgen zu reflektieren und Alternativen zu entwickeln, zu erproben und zu verinnerlichen. Dafür werden verlässliche räumliche, zeitliche, soziale und inhaltliche Strukturen geschaffen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich erproben, Sicherheit – auch bei eigenem Scheitern – erfahren und somit Routinen ausbilden können, die innerhalb und außerhalb der Schule ein Höchstmaß an Handlungsfähigkeit ermöglichen.

Denkanstöße

Kompetenzspektrum

Beispielhafte Inhalte

Exemplarische Aneignungs- und

Differenzierungsmöglichkeiten

Bezüge und Verweise

SEL

SOZ

GS SU 2.5 Reflektieren und sich positionieren

BTV

PG

LFDB Baustein 1 – Identität und Pluralismus [https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/LFDB]

Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung

Die Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben häufig negative Erfahrungen bezüglich ihrer eigenen Wirksamkeit in vielen Lebensbereichen gemacht und diese verinnerlicht. In der Schule erleben die Schülerinnen und Schüler sich als Personen, die etwas bewirken und Situationen selbst (mit-)gestalten können. Sie werden darin unterstützt, Einschränkungen zu akzeptieren und notwendige Hilfen annehmen und einfordern zu können. Sie lernen, eigene Möglichkeiten einzuschätzen, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu setzen und eigene Standpunkte zu vertreten. Die Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler darin, eigene Wünsche zu formulieren und Entscheidungskompetenz zu entwickeln. Sie bestärkt das Autonomiestreben als Wunsch nach größtmöglicher Selbstständigkeit und hilft dabei, das Spannungsverhältnis zu bewältigen, das sich aus dem „Noch-nicht-Können“ und dem daraus resultierenden Unterstützungsbedarf ergibt.

Denkanstöße

Kompetenzspektrum

Beispielhafte Inhalte

Exemplarische Aneignungs- und

Differenzierungsmöglichkeiten

Bezüge und Verweise

SEL

SOZ

SEK1 ETH 2.3 Argumentieren und reflektieren

SEK1 ETH 2.4 Beurteilen und (sich) entscheiden

SEK1 ETH 3.2.1.2 Arbeit und Selbstbestimmung

BTV

PG

LFDB Baustein 2 – Selbstbestimmung und Autorität [https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/LFDB]

Identität und Selbstbild

Identität und Selbstbild

Den Schülerinnen und Schülern wird in der Schule die Möglichkeit eröffnet, sich an die eigene Lebensgeschichte zu erinnern, diese anderen mitzuteilen und zu reflektieren sowie Vorstellungen für die eigene Entwicklung zu formulieren. Dabei schließt Biografiearbeit die Entfaltung von Visionen für das zukünftige Leben ein, die zusammen mit wichtigen Bezugspersonen entwickelt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Auseinandersetzung mit existenziellen Erfahrungen und Fragestellungen, unter anderem von Ausgrenzung, Gewalt, Verlust und Sinnfindung, sowie in der Entwicklung eigener Lebenshaltungen unterstützt. All diese Aspekte führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler ihrer eigenen Unverwechselbarkeit auf die Spur kommen, ihren ganz persönlichen Stil finden und sich aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen und mithilfe der Rückmeldungen von außen ein positives Bild von sich selbst machen können.

Denkanstöße

Kompetenzspektrum

Beispielhafte Inhalte

Exemplarische Aneignungs- und

Differenzierungsmöglichkeiten

Bezüge und Verweise

SEL

SOZ

SEK1 ETH 3.1.1.1 Identität, Individualität und Rolle

GS REV 3.1.1 Mensch

GS RRK 3.1.1 Mensch

BTV

PG

LFDB Baustein 1 – Identität und Pluralismus [https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/LFDB]

Körperlichkeit und Sexualität

Die Schule begleitet die Schülerinnen und Schüler in Fragestellungen, die im Zusammenhang mit ihrer körperlichen, emotionalen und sexuellen Entwicklung relevant werden. Hierzu gehören körperliche Veränderungen, sexuelle Bedürfnisse und ethische Fragestellungen in Bezug auf den verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Sexualität. Im Rahmen der Persönlichkeitserziehung setzen die Schülerinnen und Schüler sich in altersangemessenen Formen mit ihrer Rolle und Identität als Mädchen oder Junge beziehungsweise als Frau oder Mann oder auch als divers auseinander. Die Schülerinnen und Schüler erfahren im Sinne der Bildung für Akzeptanz und Toleranz von Vielfalt ein weites Verständnis von Freundschaft, Liebe, Partnerschaft und Elternschaft. In der Auseinandersetzung mit Gefühlen, Fragen und Unsicherheiten bietet die Schule einen vertrauensvollen, sicheren Rahmen, in dem eine individuelle Entwicklung und Stärkung der eigenen Person möglich wird. Im Sinne der Erziehungspartnerschaft arbeitet die Schule eng mit den Eltern zusammen.

Die Schülerinnen und Schüler lernen, selbstbewusst Verantwortung für ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu übernehmen und entwickeln Strategien, grenzüberschreitendes Verhalten zu vermeiden, sich und ihren Körper vor Übergriffen und sexualisierter Gewalt zu schützen, bei sexuellem Missbrauch Hilfe zu suchen und sich dabei zu weitergehenden Maßnahmen beraten zu lassen (zum Beispiel Anzeige erstatten).

Die Auseinandersetzung mit Verletzungen, enttäuschten Hoffnungen oder Trennungen und damit langfristig die Verwirklichung von gelingenden Beziehungen und erfülltem Sexualleben haben ihren Platz im unterrichtlichen Austausch.

Denkanstöße

Kompetenzspektrum

Beispielhafte Inhalte

Exemplarische Aneignungs- und

Differenzierungsmöglichkeiten

Bezüge und Verweise

SEL

SOZ

SEK1 BIO 3.2.2.1 Körperbau und Bewegung

SEK1 BIO 3.2.2.4 Fortpflanzung und Entwicklung

SEK1 ETH 3.2.1.1 Liebe und Sexualität

BTV

PG

Anhang

Verweise

Das Verweissystem im Bildungsplan für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung unterscheidet acht verschiedene Verweisarten. Diese werden durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet:

| Bezüge und Verweise |

|---|

|

Im Folgenden wird jeder Verweistyp beispielhaft erläutert:

| Verweise | Erläuterung |

|---|---|

| Verweis auf ein Lebensfeld: Arbeitsleben, Kompetenzfeld 2.1.1 Grundhaltungen und Schlüsselqualifikationen | |

| Verweis auf ein Fach: Bewegung, Spiel und Sport, Kompetenzfeld 2.1.4 Bewegen an Geräten | |

| Verweis auf eine prozessbezogene Kompetenz aus dem Bildungsplan der Grundschule, Fach Deutsch, Bereich 2.1 Sprechen und Zuhören, Teilkompetenz 1 | |

| Verweis auf Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen aus dem Bildungsplan der Sekundarstufe I, Fach Musik, Bereich 3.1.3 Musik reflektieren | |

| Verweis auf eine Leitperspektive BNE = Bildung für nachhaltige Entwicklung, zentraler Aspekt Demokratiefähigkeit | |

| Verweis auf den Leitfaden Demokratiebildung, Seite 43 | |

| Verweis auf den Rechtschreibrahmen, Seite 25-30 |

Es wird vorrangig auf den Bildungsplan der Grundschule und der Sekundarstufe I verwiesen. Der Bildungsplan des Gymnasiums ist dabei mitbedacht, aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Verweise nicht gesondert aufgeführt.

Abkürzungen

| Lebensfelder des Bildungsplans für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonder-pädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | |

|---|---|

| PER | Personales Leben |

| SEL | Selbstständiges Leben |

| SOZ | Soziales und gesellschaftliches Leben |

| ARB | Arbeitsleben |

| Allgemeine Leitperspektiven | |

|---|---|

| BNE | Bildung für nachhaltige Entwicklung |

| BTV | Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt |

| PG | Prävention und Gesundheitsförderung |

| Themenspezifische Leitperspektiven | |

| BO | Berufliche Orientierung |

| MB | Medienbildung |

| VB | Verbraucherbildung |

| LFDB | Leitfaden Demokratiebildung |

| Bildungspläne 2016 | |

|---|---|

| GS | Bildungsplan der Grundschule |

| SEK1 | Gemeinsamer Bildungsplan für die Sekundarstufe I |

| GYM | Bildungsplan des Gymnasiums |

| GMSO | Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen |

| Fächer | |

|---|---|

| AES | Alltagskultur, Ernährung und Soziales |

| BMB | Basiskurs Medienbildung |

| BSS | Bewegung, Spiel und Sport |

| BK | Bildende Kunst |

| BIO | Biologie |

| BNT | Biologie, Naturphänomene und Technik |

| CH | Chemie |

| D | Deutsch |

| E | Englisch |

| ETH | Ethik |

| REV | Evangelische Religionslehre |

| F | Französisch |

| GK | Gemeinschaftskunde |

| GEO | Geographie |

| G | Geschichte |

| KUW | Kunst und Werken |

| RRK | Katholische Religionslehre |

| M | Mathematik |

| MFR | Moderne Fremdsprache |

| MUS | Musik |

| NwT | Naturwissenschaft und Technik |

| PH | Physik |

| SU | Sachunterricht |

| SPO | Sport |

| T | Technik |

| WBO | Wirtschaft und Berufsorientierung |

| WBS | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung |